In teoria non c’è differenza tra teoria e pratica. Ma in pratica c’è.

L’ho scritto decenni fa, lo rivivo verissimo oggi.

Mi ha appassionato e molto divertito l’articolo sul volumetto “Lo spazio dell’India” (Centro di Cultura Italia-Asia dicembre 2013) che Aleksandra Szyszko Turek dedica (pagg.139-151) ai “kavar” (per me “kavad”) del Rajasthan. Leggendolo ho rivissuto giorni di avventurose ricerche e di studi appassionati.

Circa 44 anni fa io ho dedicato due viaggi in India e settimane di ricerche nel Rajasthan proprio alla ricerca dei “kavad” e dei loro cantastorie. Allora mi occupavo di cinema e il kavad è proprio un cinematografo itinerante con tanti film incorporati, ciascuno su misura per un diverso pubblico. E c’è un solo ideatore e regista ed attore che crea la storia, la mette in scena, ne fa la regia e il protagonista ed anche il produttore perché incassa in moneta e in natura.

Certo il testo di Aleksandra è un’orgia di translitterazioni dall’hindi, di citazioni bibliografiche e soprattutto dal web e in teoria appare molto documentato. Però la studiosa non ha mai tenuto in mano, e temo non abbia nemmeno mai visto, un vero “kavar” (sua nota 4 a pagina 142 : ”The author of this paper has only a miniature replica of the Kavar, produced only as a touristic souvenir”), mentre io allora riuscii faticosamente a procurarmi un vero kavad, intatto ed usato per anni da un vero cantastorie o “Kavariya Bhat”. Un cantastorie mitico, inafferrabile e nomade. Così vero, in carne (poca) e ossa (molte) che il mio ‘fratello’ Ashiya Manvendra Singh riuscì persino a fotografarlo.

Il progetto di ricerca prevedeva di trovare un cantastorie, di registrare in audio il suo racconto e poi di chiedergli, per farne un libro, il suo kavad.

Ma prima ci vollero settimane per rintracciare il cantastorie : in ogni villaggio dove arrivavamo era sempre “appena passato e già ripartito”.

In realtà, come scoprimmo poi, la fama di questi cantastorie ambulanti non era del tutto positiva : ‘contastorie’ spesso furfanti, a volte ladri, imbroglioni quanto basta, questuanti appiccicosi .. (“Vedi ? in questa scena si vede il Tal dei Tali : è su un’automobile lussuosa perché la sua famiglia mi ha offerto cento rupie. Qui invece Tizio zoppica perché la sua famiglia era stata molto avara con me nelle sue offerte e così un carro gli è passato su un piede.”) .

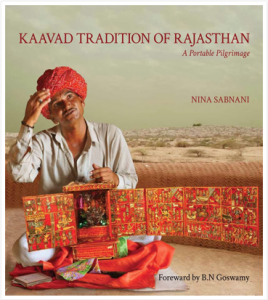

Certo il film girato da Nina Sabnani e a fondo studiato da Aleksandra, che lo cita a ripetizione, (http://www.dsource.in/resource/kaavad/videos/video1.html) e il libro che è già in viaggio per Venezia da Udaipur

forniscono una versione molto più politically correct della figura del cantastorie ambulante. Però noi allora andavamo di persona sul posto, presentandoci non come funzionari governativi, studiosi di folklore, ma come viaggiatori piuttosto bizzarri, senza telecamere ad intimidire l’interlocutore. Pazienti, tenaci, rispettosi e molto molto curiosi.

Scoprimmo così (off the record) che questi Kavariya Bhat avevano anche fama di impenitenti donnaioli. Il riferimento ai 30 o 40 bodices” (corpetti ? boleri ? top ?) che Aleksandra cita a pagina 148 (“The scholar, Barucha, met one Kavariya who, to his surprise, received 30 or 40 bodices for the Kavar recitation” non mi sorprende. Sia pure escludendo una forma di esasperato feticismo e pur accettando il valore simbolico di queste offerte, rimane il fatto che la fama dei cantastorie nomadi da noi riscontrata non era poi così lontana dal famoso catalogo di Leporello delle conquiste di Don Giovanni. Maldicenze di villaggio ? Probabilmente. Con una punta di verità. Chissà.

Un’altra scoperta interessante fu che non solo l’interessato, ma nemmeno i familiari di questi cantastorie avrebbero mai ammesso in pubblico (o comunque a degli estranei) che il loro congiunto esercitava questa professione nomade. E mai un cantastorie avrebbe recitato le sue storie nel suo villaggio. Ci vollero settimane per trovarne uno vecchissimo che si era ritirato dalla professione, che conservava il suo kavad avvolto in stracci e nascosto sotto la sua precaria brandina. Due giorni di visite ed ore e ore di insistenza (forse ci fu anche qualche incentivo monetario) lo convinsero infine a recitare per noi con il suo kavad l’intera storia, però non nel suo villaggio, ma in un villaggio lontano e dove nessuno lo conosceva.

Così una mattina Ashiya portò prima Giovanna e me in un remoto villaggio e lì ci lasciò. Poi andò a prelevare non nel suo villaggio, ma in un luogo convenuto e deserto (da quelle parti è tutto deserto) il cantastorie. Infine tornò dopo circa 4 ore

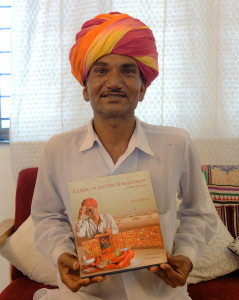

con il cantastorie e con il suo kavad. Ashiya riuscì persino a fotografarlo, quasi di nascosto (nel film della Sabnani invece adesso i cantastorie riesumati si presentano senza problemi e parlano sapientemente in macchina).

Finalmente il nostro “kavariya bhat” iniziò la sua performance e solo in quel preciso istante noi scoprimmo che il Gelosino a pile che Ashiya si era noleggiato ad Udaipur non funzionava e non registrava nulla !

Spesso le parole del cantastorie avevano un sorprendente aggancio con l’attualità : con gli avvenimenti del giorno, con la famiglia a cui lo show era dedicato, con le storie e persino i pettegolezzi che misteriosamente il cantastorie nomade era riuscito a scoprire in un villaggio o in una comunità nomade dove pure lui non viveva. Dagospia ante litteram ? Proprio questo aspetto incuteva un certo timore nei committenti ed era abilmente lasciato intravvedere dal cantastorie per sollecitare generosità nelle offerte in denaro. Fabrizio Corona ante-litteram ?

La mia idea allora era di proporre a Franco Maria Ricci un libro tutto dedicato ad un unico kavad, fotografando sontuosamente tutte le varie fasi di apertura del tempietto portatile.

Avremmo aperto e documentato, proprio come avveniva nella realtà, un pannello dopo l’altro fino all’apparizione del sacrario finale (quasi un film, dove la successione di immagini era il video e la voce del cantastorie la colonna sonora) aggiungendo sotto ogni immagine le parole con cui il cantastorie la descriveva e la commentava.

Come prevedibile del mio libro non se ne fece nulla. Ancora oggi comunque al Museo d’Arte Popolare di Udaipur (Bharatya Lok Kala Mandal) non c’è nemmeno un kavad originale : quello esposto è un grossolano rifacimento per uso didascalico, di macroscopica bruttezza e di dimensioni che lo renderebbero inutilizzabile da un cantastorie nomade. E lo sanno benissimo i Curatori del Museo.

Una cosa interessante del nostro incontro con il cantastorie fu la scoperta che lui non riconosceva le scene che pure da decenni descriveva se le guardava direttamente, di fronte a sé. Da sempre le aveva viste stando accosciato al suolo, reggendo il kavad in grembo davanti a sé ed aprendo via via i vari sportelli a favore del suo piccolo pubblico. Quindi aveva visto le varie figure sempre e soltanto dall’alto e a rovescio.

Solo così adesso sapeva “vederle” e descriverle.

Negli ultimi viaggi nel Rajasthan abbiamo ancora cercato questi cantastorie, ma non siamo riusciti ad incontrarne nessuno. Sì, a Bassi costruiscono e dipingono ancora dei kavad, ma sono soprattutto su commissione di qualche studioso o museo d’arte popolare o per i turisti.

I kavad in miniatura poi, come quello di Aleksandra, hanno lo stesso valore documentario che potrebbero avere le piccole Basiliche di san Pietro in gesso che compri sulle bancarelle a Roma. Il vero kavad è grande e pesante, ha dei vetri a proteggere le immagini sacre e decine di ingegnosi sportelli che si aprono secondo una precisa successione e uno studiato mix di religione, mito, attualità e pettegolezzo. Un vero kavad ed un vero “kavariya bhat” propongono (proponevano ?) un racconto sorprendente e spettacolare e coinvolgente come un vero film.

Da qualche parte nei cartoni del trasloco dovrei avere tutti gli appunti e la parziale trascrizione (fatto a mano per la defaillance del registratore) del racconto del cantastorie, più la stampa delle foto del nostro vecchissimo “kavariya bhat”.

Poi ho il kavad che il vecchio cantastorie ci cedette ancora avvolto nel suo tessuto (come dice Aleksandra a p.145 : “The religious significance of this wooden shrine is further supported by the fact that when it is transported from one place to another, a cloth material must be wrapped around it, similar to when carrying the holy book. The Kavariya can curse a person who defiles the kavar”.

Mi viene un dubbio : che sia per questo rischio di maledizione, e non invece per religioso rispetto dell’autenticità non solo dell’oggetto, ma del rituale stesso per aprirlo, che io non ho mai osato svolgere il tessuto che ancora oggi avvolge il kavad ? Che sia per questo profondo rispetto per l’oggetto e per la sua magia, per la sua innegabile ‘aura’ che oggi io progetto di donare al figlio di Ashiya, mio nipote adottivo Bapu, il kavad così a lungo cercato e faticosamente conquistato più di 40 anni fa ? Mi sembra giusto restituire

il mio (non mio) kavad a Bapu, appassionato studioso del folklore, membro della casta dei ‘charan’ custodi delle genealogie e delle tradizioni del Rajasthan. Bapu sicuramente lo donerà al locale Museo di Antropologia che ad oggi non ha e non può esporre nemmeno un kavad autentico. E così i miei viaggi e la mia ricerca approderanno dove avrebbero sempre dovuto arrivare. O restare.

Se però Aleksandra capitasse a Venezia, sarò ben lieto di mostrare a lei (o a agli amici di “Italia-Asia”) il mio kavad : sono sicuro, sento di poterlo facilmente rintracciare tra le decine di cartoni ancora sigillati in un magazzino.

Ah, un ultimo ricordo : durante le ore e ore trascorse noi due soli nello sperduto villaggio in attesa che Ashia tornasse con il cantastorie, Giovanna dovette fare pipì. Le indicarono una stalla e, una volta lì, Giovanna si ritagliò uno spazio tra gli sguardi perplessi di vacche, forse sacre, ma certo macilente. Però l’audience non finiva lì : Giovanna si accorse di essere appassionatamente osservata da una decina di bimbi che prima di allora non avevano mai visto una occidentale, meno che mai a fare pipì.

Io, saputa da Giovanna la situazione, mi astenni.

Ho offerto ad una importante rivista scientifica il testo qui sopra, come complemento ad un articolo già da loro pubblicato.

La Direzione mi ha risposto con un documento che conservo con sincera riconoscenza perché è motivato e ricco di preziosi suggerimenti per me.

C’è soltanto un giudizio che mi sembra ingiustificato e che sento il bisogno di precisare.

Mi scrive il responsabile della rivista :

“Io penso che un testo debba dare al lettore delle informazioni precise e accurate

e non essere l’elogio dell’esperienza, della bravura, della simpatia dell’autore.

Il Suo è un testo simpatico, ma quali informazioni dà al lettore ? che cosa aggiunge alla sua conoscenza dell’argomento ? “.

Ecco dissento proprio su questo punto.

A me sembra che il testo pubblicato qui sopra dia al lettore informazioni concrete. Che aggiunga qualcosa alla conoscenza dell’argomento.

Che proponga in certi casi una lettura inedita, anziché un banale copia-incolla di notizie già note e pubblicate.

Tenterò di elencare queste informazioni, di precisare ed eventualmente completare ciò che il mio testo dice e che non trovo pubblicato altrove :

1

il ‘kaavad’ è una sala cinematografica itinerante. Non un film, molto di più di un film. Infatti propone un film diverso per ogni diverso pubblico.

2

il cantastorie (“kaavadiya bhat”) è contemporaneamente soggettista, sceneggiatore, regista, attore protagonista, editor e anche produttore (ci investe e ci guadagna) di ognuno dei diversi film che di volta in volta mette in scena. A voler essere precisi, la sua potrebbe assimilarsi anche ad una rappresentazione teatrale. Ancora più precisi ? la sua è forse la presentazione dello story-board di un film non ancora girato. E forse non dovrei dimenticare

chi ha costruito e disegnato questo story-board :l’art-director, il responsabile di scenografie e location, props e costumi, casting, trucco e parrucco….

3

verso la fine degli anni ’60 e inizio dei ’70 era difficilissimo non solo per uno straniero, ma persino per un indiano,

studioso di folklore e colto membro della nobile casta dei “Charan” del Rajasthan riuscire a rintracciare un kaavadiya bhat.

4

gli abitanti dei villaggi visitati o i gruppi di nomadi incontrati lungo le piste, dicevano di conoscere l’esistenza di questi cantastorie,

però ne negavano la presenza presso di loro. Si, forse ne era passato uno, giorni fa, ma certo era già ripartito e nessuno sapeva verso dove.

5

questi cantastorie, oltre alla fama di custodi della tradizione, dei miti e delle leggende della regione,

oltre che sacerdoti di un tempio itinerante (anziché andare in pellegrinaggio al tempio, cosa che comunque tu non potresti fare, viene il tempio a casa tua) avevano però anche fama di “contastorie”, spesso furfanti, a volte ladri, imbroglioni quanto basta, questuanti appiccicosi.

6

il cantastorie sapeva abilmente adattare la sua narrazione alla necessità di incentivare donazioni il più possibile generose.

La strategia di comunicazione era ben chiara e ben strutturata : perfettamente mirata sul suo target,

focalizzata su una precisa conoscenza dei suoi interlocutori e con un solo e ben definito obiettivo:

raccogliere adesso e subito più soldi possibile.

Soldi da inserire pudicamente (noblesse oblige : mai passaggio di denaro da mano a mano !)

nell’apposito cassettino/sportellino che si apre alla base dei veri kaavad e che manca totalmente nelle imitazioni-souvenir.

7

il Kaavadiya bhat aveva anche fama (meritata ? usurpata ? millantato credito ?) di impenitente don Giovanni.

Le voci raccolte nei villaggi e il dettaglio dei reggiseni trovati in suo possesso sembrerebbero avvalorare questa voce.

Ma ovviamente non mi permetterei mai di approfondire la questione.

Definitivo in proposito l’Avvocato : “Ci sono due tipi di uomini : gli uomini che parlano di donne

e gli uomini che parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare”.

8

Né il cantastorie, né i suoi familiari avrebbero mai ammesso lui di fare il cantastorie e gli altri di esserne parenti.

Nulla di così strano: succede ancora oggi, 2014, a Milano per un signore che ci ha riportato a Porta Venezia sul suo carro funebre

di ritorno dal cimitero dove avevo seppellito il mio babbo e non c’erano più mezzi né pubblici né privati per tornare in città.

Strada facendo sul carro funebre ora vuoto, ci raccontò la sua vita e ci confessò

che nessuno nel condominio dove lui abita conosce che lavoro fa.

Tanta reticenza avrà pure avuto anche nei villaggi del Rajasthan una sua giustificazione, no ? Vedi sopra ai § 5 e 7.

9

il cantastorie non avrebbe mai eseguito la sua performance nel proprio villaggio.

Vedi sopra ai § 5 e 7.

10

il cantastorie doveva avere sia segreti informatori sia appunti minuziosi e costantemente aggiornati su ognuno dei villaggi che andava a visitare.

Riusciva infatti ad inserire nel proprio racconto fatti e aneddoti così recenti e così specifici per ogni specifica comunità,

che a volte persino i membri stessi di quella comunità non ne erano (o fingevano di non esserne) a conoscenza.

11

negli ultimi vent’anni è diventato molto difficile (per me praticamente impossibile) trovare nel Rajasthan veri kavadiya bhat ancora in attività.

Nina Sabnani ci è riuscita, li ha studiati e li ha anche filmati. Ai miei tempi però

il kaavadyia bhat non avrebbe certo tollerato né una mini-troupe televisiva, né una macchina fotografica.

Le due-tre foto che ho pubblicato furono scattate di nascosto da Ashiya e se notate si vede soltanto

un vecchio dal viso bellissimo e dalla ancora apprezzabile agilità. Mai però si vede il suo kaavad.

Io poi ho sempre viaggiato ostentando la totale assenza di qualsiasi marchingegno capace di catturare immagini.

E questo mi ha aperto molte porte e molti cuori.

12

Persino il Museo del Folklore e dell’Arte Popolare di Udaipur non possedeva fino a qualche anno fa un solo vero esemplare di kaavad :

un kaavad che fosse stato costruito seguendo le indicazioni di un vero kaavadiya bhat e poi che fosse da lui usato per anni e anni.

C’è nel Museo di Udaipur una riproduzione sovradimensionata di un kaavad, nemmeno molto attendibile come “copia” e come iconografia :

viene usata per lezioni a vocianti scolaresche e fotografanti gruppi turistici.

Nelle botteghe poi di tutto il Rajasthan si trovano imitazioni di kaavad, spesso miniaturizzate (costa meno farle, è più facile venderle e ci stanno nei bagagli), vendute come souvenir a turisti che trovano bizzarre e deliziose (so cool) queste scatolette di legno dipinte e con tanti sportellini semoventi.

13

Nota sorprendente, credo, anche per Nina Sabnani, che sui kaavad sa già tutto.

Pur avendo per anni e anni descritto ogni singola scena del suo kaavad, il cantastorie (almeno quello da noi incontrato)

non “vedeva”, non sapeva riconoscere una scena se la guardava frontalmente.

Doveva guardarla dall’alto in basso, capovolta. Solo così la riconosceva e la descriveva perfettamente.

14

Esiste in Italia un kaavad, raccolto sul posto circa 45 anni fa, che verrà restituito appena possibile

alla terra e al popolo che hanno inventato questo straordinario oggetto, tempio itinerante e custode di millenarie tradizioni.

Questi 14 punti non sono assolutamente presenti nell’articolo pubblicato sulla rivista e che io mi proponevo di commentare e possibilmente arricchire.

Quindi, contrariamente al giudizio che ne è stato dato, mi pare che il mio testo offrisse al lettore proprio quelle informazioni concrete

che aggiungono qualcosa (14 cose) all’argomento e di cui mi si rimprovera invece la mancanza.

In più dovrei forse ricordare che la mia ricerca nel deserto del Rajasthan è dell’estate del 1969.

Ora la bibliografia di Aleksandra prevede 14 voci. Tra queste il testo più antico è del 1982.

La bibliografia di Nina prevede 21 voci. Tra queste (a parte Mircea Eliade che in “Myth and Reality” nel 1963 non credo si occupasse di kaavad)

il testo più antico è del 1975.

Quindi il mio progetto e poi la mia ricerca sul territorio del 1969 anticipano di almeno 6 anni qualsiasi testo edito sul tema in India o nel mondo.

E’ vero che poi non sono riuscito a pubblicare nulla. E’ anche vero che quando nel 1969 noi viaggiammo per giorni e giorni nel deserto intorno a Jodhpur,

nessun altro nemmeno in India si occupava dei kaavad e ne aveva scritto nulla.

Non è mai elegante auto-citarsi. Ma in un mondo dove impera il copia-incolla qualche volta ci sta anche un po’ di s—colla.

Ho iniziato il testo qui sopra ripetendo un mantra che mi accompagna da anni (appare anche nella mia bibliografia : ottobre 2000).

In teoria non c’è differenza tra teoria e pratica.

Ma in pratica c’è.

Leggo oggi (Corriere della Sera del 10 aprile 2014, pagina 57) una riflessione di Aldo Grasso su Mourinho.

Mourinho non è un teorico,

meglio : è uno che fa della pratica la sua teoria.

Bello.

Uno che fa della pratica la sua teoria.

Vorrei lo si potesse dire anche di me.

Infatti ho sempre iniziato i miei corsi all’Università chiarendo :

“Io non sono un professore : sono un professionista”.

Era un’umile precisazione, ma anche un’orgogliosa rivendicazione.

E mi divertiva continuare così:

Chi sa, fa.

Chi non sa, insegna.

Io non so fare e non so insegnare.

Però insieme faremo.

E facendo si impara.

Pare che qualcuno qualcosa abbia imparato.

Se non altri, io

E invecchio sempre molte cose imparando.

E’ Solone che lo dice, non io.